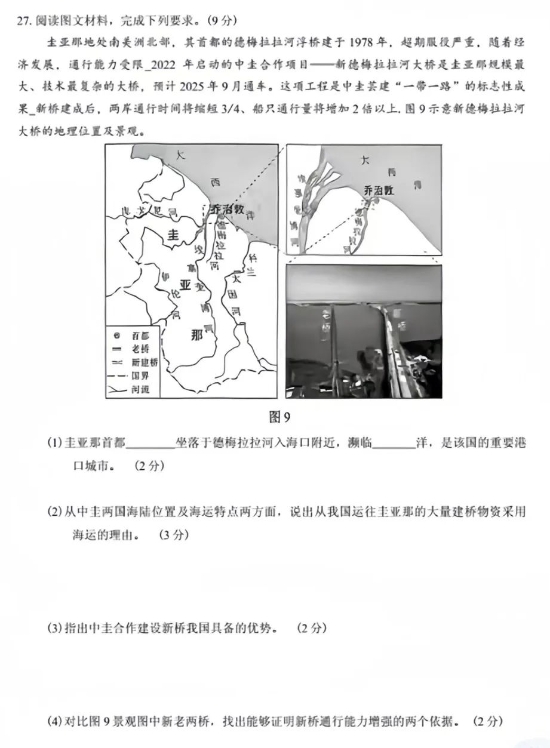

在今年的河北中考地理试卷中,铁建国际承建的新德梅拉拉河大桥项目成为其中一道综合题,分值9分,占总分比例近六分之一。题目分别针对大桥所在位置、物流方式、中圭合作、新旧桥对比等四个方面展开提问。新德梅拉拉河大桥何以登上中考试卷?这座中圭“连心桥”还蕴含着哪些知识点?

河北省2025年初中学业水平考试地理试卷(节选)

连接大西洋与圭亚那内陆的“交通咽喉”

乔治敦港(加勒比公司 供图)

新德梅拉拉河大桥位于圭亚那首都乔治敦,紧邻乔治敦港口,项目全长约2900米,桥面为双向4车道+双非机动车道,设计车速80公里/小时,使用年限100年。其中主桥为双塔双索面混凝土斜拉桥。该项目是加勒比地区地标性建筑,也是圭亚那迄今规模最大、技术最复杂的交通基础设施工程,未来将成为连接大西洋与圭亚那内陆的交通咽喉。

“中国制造”携手本地采购

新德梅拉拉河大桥(加勒比公司 供图)

圭亚那与中国直线距离超1.5万公里,项目在建设过程中,以海运运输设备物资方式,带动中国产品走进圭亚那市场,受厄尔尼诺现象影响,巴拿马运河部分时段水位降低,传统海运路线受阻,项目部灵活调整航线,通过绕行南美大陆合恩角以及多港口联运等方式,确保项目实施正常推进,采用模块化分解+现场组装方式,使用平板、开顶等特殊类型集装箱克服了超限物资运输难题,从国内共发运集装箱约1300个,发运物资约15余万吨。在材料和产品选择方面,项目运用中国先进技术和产品,也积极向圭亚那100余家供应商采购当地优质材料、物资。

中国方案与当地环境有效衔接

项目主塔(加勒比公司 供图)

在项目设计阶段,中方建设者充分考虑到大桥面临的海洋环境下的抗腐蚀性能,以及复杂的水文、航道环境,船舶撞击防护等元素,无论是从桥梁抗震、抗风专项论证、到耐久性研究、再到材料选取标准以及施工技术细节的要求,都注重中国技术与当地环境的有效衔接。

在景观设计方面,中方设计师们在构思大桥建筑方案时,深入了解和挖掘当地文化元素。在圭亚那国徽上,最上面元素就是土著印第安人酋长的羽冠,羽冠上插有12根羽毛,象征着圭亚那的历史渊源。我们设计的大桥主塔的塔冠,由钢结构、玻璃幕墙体系构成,由十二个面组合而成,其中六个面为透明玻璃幕墙,相隔的六个面为铝板幕墙。在塔顶充当了灯塔的作用,呼应了航海大发现的历史、形象地展示了圭亚那丰富的航道资源和海洋文化,主塔在整个圭亚那首都乔治敦都有很高的辨识度,为临近乔治敦的海上归航的船舶指引着港湾的方向。

同时,铁建国际还将中国传统智慧带到大洋彼岸。项目初期,高标砼用砂依赖进口,成本高、供应不稳定,严重制约项目推进及成本管控。但当地砂源粗细颗粒之间吸附力极强,常规分离方法屡次失败。项目工程师受明代水利学家潘季驯“束水攻砂”智慧启发,创新性提出“束水分砂”工艺,即以高压水流破除吸附,借粗细颗粒动量差撞击格栅板实现高效分离。在此工艺下,生产线日产量达300立方米,粗砂成本节余近千万元。

科技引领破解主塔施工难题

新旧桥对比(加勒比公司 供图)

项目实施过程中,大桥主跨双主塔需扎根于德梅拉拉河口超深软土层的特殊地质并满足海洋腐蚀环境技术要求,每日3米左右潮差导致钻孔平台稳定性控制难度倍增,项目部采用反循环施工技术,打造的120米超长桩犹如“定海神针”,全桥共4万多米桩基为这座连接大西洋与圭亚那内陆的交通咽喉工程筑牢了“百年根基”。

新德梅拉拉河大桥桥塔呈H型,为八边形截面结构,截面变化多,塔内作业空间小,交叉作业安全风险高。项目部大力推进精细化管理,从施工方案入手,以安全管理为红线,采用塔梁同步施工技术,运用BIM空间模拟、电子信息共享交互、无人机测量等信息化技术和手段,改变传统信息沟通模式,在施工技术交底、安全交底和施工作业面盯控方面效率大幅提升。

在大桥主塔斜拉索导管等各种预埋件定位精度要求达到毫米级的情况下,为解决夜间施工索导管定位精度问题,项目部自创索导管一次性施工定位技术,成功解决夜间测量定位问题,保证了索导管安装精度。

作为圭亚那社会关注度最高的项目,当地媒体和民众每天都在关注大桥施工进展情况,圭亚那总统穆罕默德·伊尔凡·阿里多次到项目视察,对项目团队的工作成果给予赞誉。截至2025年6月底,项目整体施工进度约为93%,1300名中圭工人正接续奋战,保障项目早日通车,改变圭亚那交通格局,实现区域互联互通,为中圭共建“连心桥”贡献力量。

关闭

关闭 打印

打印